問 從你2005年策劃的「嘛ㄟ通:非常經濟實驗室」,到這次的「赤裸人」(Naked Life),背後可看得到你近年持續關心於當代藝術與經濟、政治問題的路線,可否先從這點談起?

答 「非常經濟實驗室」在做的面向是關於面對全球化經濟情況下,引發的很多反抗運動,已慢慢生出一個反全球化的運動。最近納格利(Antonio Negri)與哈特(Michael Hardt)的《帝國》(Empire)中譯本在台灣出版,這本書一開始有點模仿馬克思的宣言式書寫,但背後的東西不一樣,試圖透過一種新的理論看待全球化,也就是說在傅柯(Michel Foucault)之後再度拉出對「治理性」(gouvernementalité)這個議題的探討。如果當前的國家統治形成了一個新的議題,那麼在傅柯之後的馬克思主義,可以提出怎樣的行動要求?雖然提不出一個行動綱領,但至少可以是行動的切入點。

在一個資本主義系統越來越龐大的情況下,由資本主義與國家系統所建構出的政治經濟,它的涵蓋面越來越廣,但工作人口卻越來越侷限,越來越多人必須靠「非正式經濟」來工作,從街頭攤販、SOHO族到獨立策展人、藝術家等都是這樣,你的收入沒有反映在國家對你的稅收上。非正式經濟的從業人口越來越多。這變成一個反映資本主義問題的重要切面。在目前的資本主義系統下,消費者變成一個很單一面向的消費者,諸如合作型、交換型等方式會逐漸被排斥掉。「非常經濟實驗室」主要是對於我們很熟悉的市場經濟概念提出質疑,讓我們可以回想:作為一個經濟的動物,我們還有很多可能的經濟行為,這些行為都是實際存在的,透過展覽的方式,我們可以把各式各樣的經濟行為展示出來。

問 你在這次展覽的記者會上曾提到了一些日常生活中活生生的政治遭遇,可否進一步談談?

答 我們前一陣子也在談,怎樣將你的健保卡、身份證、駕照等全都結合在一張IC卡上面?提出這種觀點的人通常都是振振有詞,諸如考慮方便性、國家社會的安全、預防犯罪等理由全湊在一起(在木村的作品中就反映了這個東西)。我們今天要了解國家如何介入我們的日常生活時,其實就是去反省你每次拿著護照進出一個國家時,過程中你必須要面對到的層層關卡。從這裡 面你就可以知道國家對一個個體究竟在做什麼事情?你的身分、歷史、從事的工作、到一個地方要住哪裡?住多久?參與什麼活動?只要你跨越國界,國家對於這些 資訊都要在掌控之中。國家內部已預設了這些東西都在掌控之中,就像是一種警察國家。

這裡面很重要的是,我們現在所稱的現代國家,負責全體人民生活的幸福、經濟的繁榮、國家的安全、社會的安定,這些都在它的掌控範圍內。國家提供這些服務, 也必須要求每個個體,相對來貢獻於這些事情上面。但問題也在這裡:國家統治提出的服務,有很高的正當性與合理性,但在這麼多的正當性與合理性的背後,是人在運作,因此它隨時都可能發生誤用,對人造成的影響非常令人害怕。像這次展覽中藝術家馬可.拜爾(Marc Bijl)在地鐵站放置了一個檢測門,每個經過的路人竟都自動乖乖受檢。在911之後,反恐氣氛這麼濃的情況下,已慢慢形成一種恐懼文化(Culture of Fear),人的疑懼便理所當然地存在,這是展覽主要想討論的一個面向,也就是,究竟在當前的現代國家的統治性之下,我們如何重新來看我們日常生活發生了 什麼事情?

展覽另一個面向是對國與國之間不平等的一個檢視。如今社會的不平等已不能完全用經濟的不平等來解釋,從傅柯談「生命政治」(bio-politics)到阿岡本(Giorgio Agamben)的理論中,很重要的一個概念就是生物的種族主義。它同時是生理與心理的一種種族歧視。這類創作在之前就有,但在911之後,阿岡本談的「例外狀態」(state of exception),與納格利與哈特的《帝國》中所講的那一套東西,就很明顯的擺在我們眼前。在911之後,談這些問題都有其急迫性。

問 台灣在1980年代末至1990年代初也不乏回應政治議題的創作,但可以觀察到的是,它們確實與「赤裸人」所展現的政治藝術面向很不一樣。你的看法如何?背後有什麼原因?

答 這是一個重要的面向,也是我做這個展覽很重要的動機。台灣的政治藝術基本上從解嚴之前到之後一段時間,那時有兩個基調,一是對抗威權統 治,如言論壓制及其所造成的心理影響等,二是對中原文化的反抗。這個視野延續到1990年代初期,新的本土主義就出來了。1992、1993年台灣政治發 生了一個重要變化,各式各樣的社會運動的反抗活力都出籠了。那段時間也開始了政黨政治化,1993年,舊的國民黨分裂,一邊是新黨的成立,一邊是李登輝的 本土化的國民黨。台灣在整個政治文化變遷中,那兩年是蠻關鍵的。但之後,社會運動就消失掉了,任何草根性的運動,一旦開始發生,就不斷在面對被政黨政治吸收的命運。換句話說,自從政黨政治興起後,任何運動只要不被政黨政治吸收,就不可能存在,如解嚴之後,最慘的就是勞工運動。到了民進黨上台後的收編,是透過「活動」來收編,而非透過「運動」。那種收編都是很消費性的,只是國民黨那時很笨,但後來它們也學會了:你會上台扮小丑,我也會上台扮耶誕老人,只要把一些晚會的調性改變即可,這些都跟社會運動沒有關係。

問 那在你的觀察中,台灣藝術圈對此的回應又是如何?

答 藝術圈的政治意識方面,1992、1993年也像是一個分水嶺。1992到1994年,台灣三個主要美術館,分別做了幾個大型的回顧 展,回顧過去30年、50年與100年的台灣藝術史,等於說把台灣的本土化運動,帶來的成果就整個吸收整合起來了。自此之後,你可以說,台灣藝術已經沒有 所謂的政治立場了。少數在做政治議題的如梅丁衍,主要仍是拿國家象徵符號作為創作內容,在「統/獨」之間,找尋一個幽默的切入點,而非真的討論一個全球概 念下的「國家」。

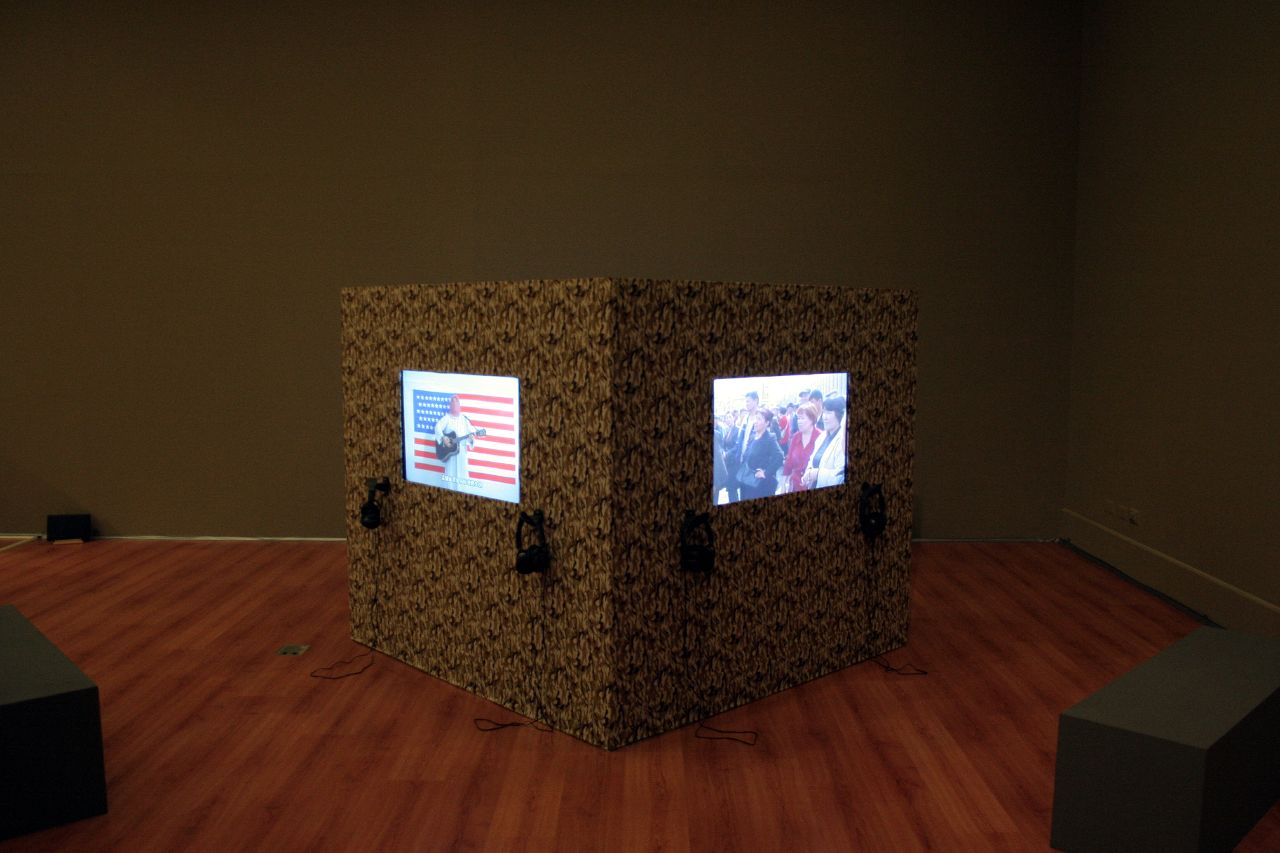

商品經濟在現代藝術中一直是一個廣被批判與反省的對象,但普普藝術(Pop Art)帶來的影響是藝術家把商品符號本身當作反省的對象,而非去反省商品背後整個製造或消費的歷程。前者只關注於符號物件,後者則關注於符號背後存在著 什麼樣的結構?同樣的,在政治藝術上也發生同樣狀況,台灣少數在處理政治問題的藝術家,探討的仍只停留在一個符號、一個名詞或一個意象。但現在的政治藝術 不一樣,「赤裸人」展中幾個藝術家都使用了國旗的符號,但探討的卻是國旗背後所牽連的系統與結構問題,藝術家的介入不再是停留在純粹符號意象的階段。或 是,在探討政治符號時也會把媒體拉進來,因為政治符號的塑造跟媒體一直有很大關係,不論是威權或是現在都一樣,媒體在塑造符號、給大眾洗腦的過程中,造成 很強的效果。藝術家將這些東西視為回應的對象,也揭發了符號背後更多結構性的問題。

問 你覺得台灣藝術普遍對政治議題的冷感,或大多專注於符號意象的運作,可以從哪些地方觀察到?

答 不只是藝術圈對政治冷感,基本上文化圈也沒有政治立場。大部分的人就限制在兩黨政治之間,不然就是很犬儒。先前一場座談會,談到藝術如 何處理政治,竟是提出「藝術創作如何照顧弱勢族群?」這種問題,這表示我們對政治的想像力是非常貧乏的,對自己存在處境有不夠理解,也有很大的誤解。

目前台灣的藝術圈中,創作女性藝術或性別議題的路線,基本上都沒什麼新的力量,都在炒冷飯。此外另一個比較顯眼的是台灣藝術中「亞洲普普」的路線,裡面的 商機非常大,很容易商品化,也因此吸引很多藝術家投入。從2006年初蘇匯宇策劃的「我愛林志玲」展可以看到一個現象:作品裡很多符號學或布希亞 (Jean Baudrillard)的理論,但年輕藝術家最後只懂得分析符號及其意象,卻不懂得分析流行文化背後的政治經濟的問題。或許作品質地很好,但觀點都太弱 了。對我來說,展覽中唯一的一件「作品」,只有蘇匯宇與鄭詩雋的行動。

此外,另一個主流是新媒體藝術。台灣真正關注的似乎只有新媒體的形式語言,但如果去看國際上的新媒體藝術的幾個發展脈絡,關於語言、技術、形式的探討,雖 是裡面重要的一支,但不是全部;相反的,有大量的藝術家用新媒體來探討社會與政治面向,但在台灣這些大都缺席了。藝術家跨不出學院教的東西,缺乏去討論: 科技媒體之所以「新」,在於它在整個社會當中被視為越來越重要,其中,科技與國家及資本主義系統整個結合在一起。像是展覽中木村亮太(Ryota Kimura)的《智慧型都會情報》,就是新媒體藝術一種新的可能形式。

問 但藝術即便採取了更積極的社會參與,終究會有一個底限,只能成為一種象徵的力量,而很難真的改變什麼,對於這個底限你的看法如何?答 很多藝術家對這個問題的看法可能都不一樣。我做一個展覽,基本的目的不在於導致任何具體的行動,我想這大概不會是藝術的目的。但藝術可 以做的重要的事情是:讓我們對政治的想像空間擴大。而且讓我們對於政治議題的立場的準確性能夠抓得更清楚些。政治一直與我們對資訊的理解、立場、想像力很 有關係。我們今天用藝術重新回來討論政治的時候,必須要具備一些視野:政治不僅僅是政客或政黨政治之間的問題。這也是台灣最糟糕的地方:政治已被化約為兩 三個政黨之間的「政治」,而不再是護照、監視器、疾病管制等這類你日常生活每天在遭遇的,真實的政治。就在我們重新瞄準我們的政治視野與政治立場的時候, 這個視野的建立是必要的。另一個問題在於,在當前的政治氣候之下,這樣的視野或政治立場越來越難說明,我想這也是藝術要做的一件事情。如果有一件事已經很 容易說明白,藝術就不用進來。藝術要進來的,一定是這個東西已很難說明及表達。我認為政治藝術很大部分的目的應在於此。

PS. 本文精簡的版本刊載於《典藏‧今藝術》,173期(2007.02),此版本較完整。